Telemedicine Report

記事リリース日:2018年1月12日 / 最終更新日:2019年1月21日

オンライン診療(遠隔診療)が

首相官邸に到着した日

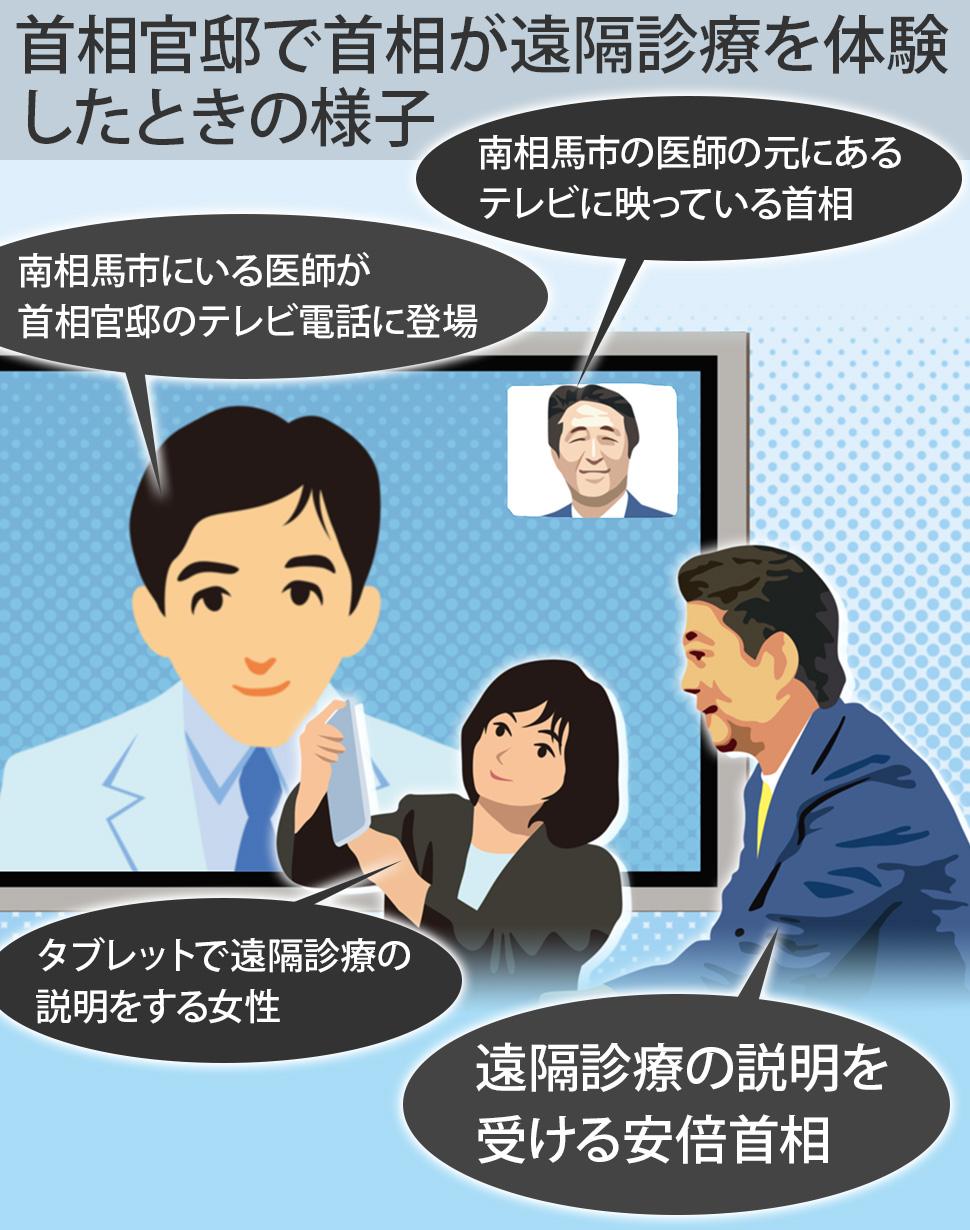

2017年5月10日はオンライン診療(遠隔診療)にとって記念すべき日になりました。

その日に初めて、オンライン診療(遠隔診療)が首相官邸に届いたのです。

安倍晋三首相の元にオンライン診療(遠隔診療)サービスを展開している企業の社員がおもむき、タブレットを見せました。

そのタブレットに映っているのは、東日本大震災で被災した福島県南相馬市の医師です。

首相は患者役を務め、南相馬市の医師から症状について聞かれました。

すると首相は「体調は順調です。薬はきちんと飲んでいます」などと回答しました。

これだけの事と言ってしまえばその通りなのですが、実はものすごく大きな1歩なのです。

目次

厚生労働大臣より強い首相が言ったことの意味

医療業界は、ほかのビジネス分野と異なり、規制がとても強い分野です。それは命を扱う仕事なので、規制を緩めると国民の健康を大きく侵害する恐れがあるからです。

その規制を取り仕切っているのは厚生労働省です。

厚生労働省がある医療行為に対してダメ!と言ったら、日本の医療業界ではその医療行為を実施することはできません。

その強い規制権限を持っている厚生労働省より強い存在があります。

それが首相、つまり内閣総理大臣です。

厚生労働省のトップは厚生労働大臣ですが、厚生労働大臣は内閣総理大臣が任命し、天皇が承認します。

つまり厚生労働大臣は、自分を大臣に任命してくれた内閣総理大臣の意向に従う心理が働きやすいといえます。

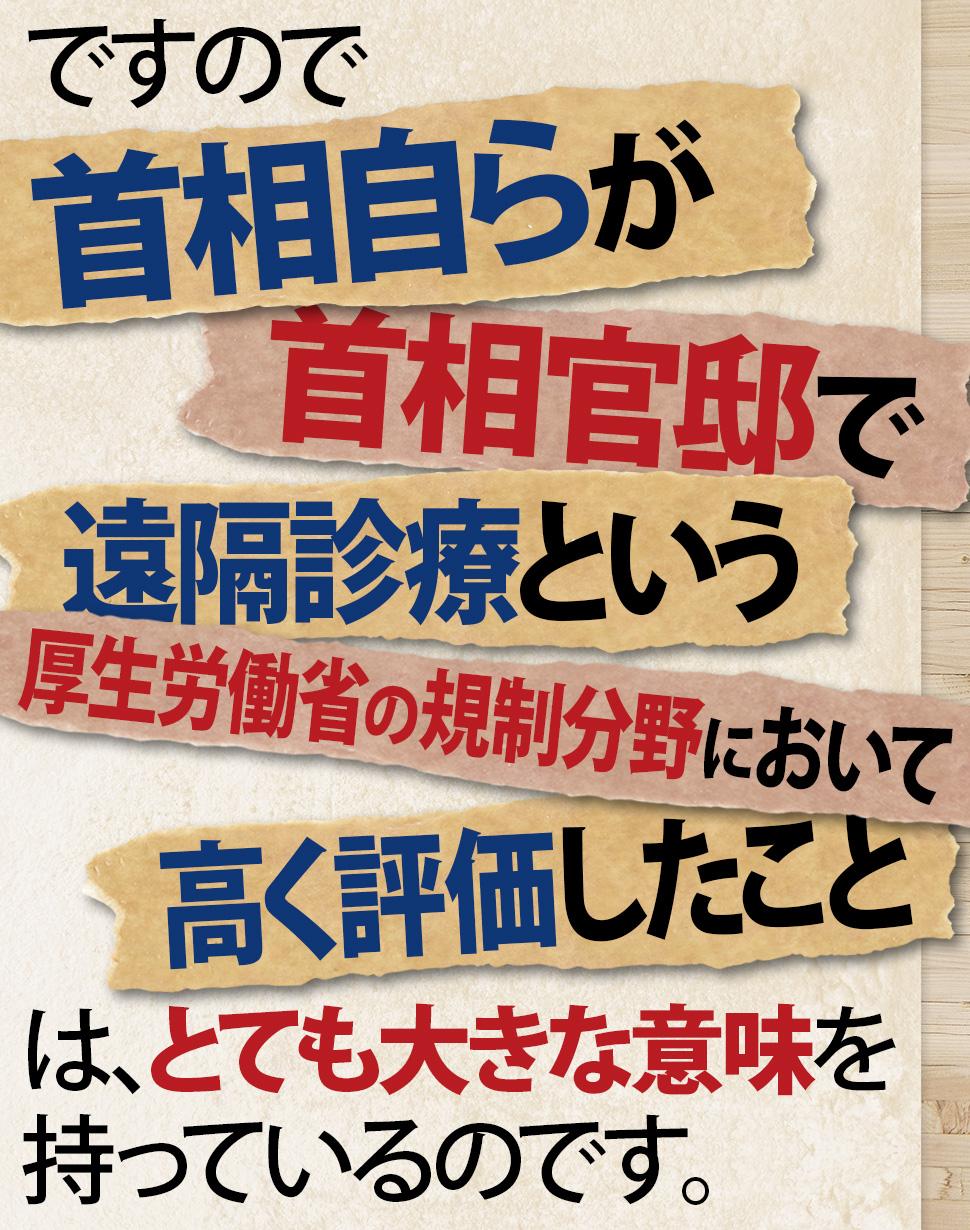

ただならぬ本気度

とはいえ、首相はそれぞれの大臣たちにその分野の仕事を任せたわけです。

ですので普通は、首相が厚生労働大臣が管轄している医療領域の1分野についてこれほどPRすることはありません。

そんなことをすれば、厚生労働大臣のメンツをつぶすことになってしまうからです。

政治に詳しい人がこの光景を見れば、首相の本気度がただならぬものであることを見抜くでしょう。

「より良い医療」「診療報酬で評価」と発言

そして首相は、オンライン診療(遠隔診療)を体験した後に、こう言ったのです。

【安倍首相の発言から引用】

“国民1人ひとりにとっても、医師、看護師にとっても、より良い医療となるよう、遠隔診療についても診療報酬改定でしっかりと評価していきたい。

南相馬市は避難指示が解除になっても、医師不足などの不安はあると思う。このような遠隔診療できちんと守っていただけるなら、ふるさとの再生にも大きな力になる。”

オンライン診療(遠隔診療)は医療分野のひとつであると同時に、大きなビジネスマーケットでもあります。

首相自らが特定のビジネスを後押しするような発言をすることは異例と言ってもいいでしょう。

岩盤規制に穴を開けられるか

安倍首相が押し進めている経済政策はアベノミクスと呼ばれてます。

アベノミクスは、政府のトップが「やるぞ!」と言っただけの政策ではありません。日本銀行、日本の経済界、欧米政財界を巻き込んだ、大きな経済のうねりです。

そのアベノミクスの大きな柱のひとつが、規制改革です。

厚生労働省に限らず、経済産業省も農林水産省も、経済活動をある程度抑制することで、これまでその分野を支えていた人たちを守っています。

これが規制です。

ところが規制は経済活動の活性化に水を差すこともあります。

規制を撤廃すれば、自由なビジネスが展開でき、日本経済は潤います。それがアベノミクスの「肝」です。

安倍首相は、自分がドリルとなって「岩盤」と化した規制を打ち抜くと宣言しました。

医師会副会長は「オンライン診療(遠隔診療)は対面診療の補完にすぎない」

医療業界の中には、オンライン診療(遠隔診療)が現行の医療秩序を揺るがすものと考え、反対の立場を明確にする人たちもいます。

医療業界の重鎮である日本医師会副会頭の中川俊男医師は、次のように述べています。

【中川俊男医師の発言から引用】

“遠隔診療のツールであるICTにしろ、人工知能AIにしろ、医師の補完であることは大前提。

そもそも遠隔診療自体が、直接の対面診療の補完であり、最終的に医療の責任を取るのは医師である。”

「直接の対面診療」とは従来型の診療で、患者が医療機関におもむき、医師の前に座り、診察を受ける形態です。

中川医師は「オンライン診療(遠隔診療)を否定するものではない」と述べてはおりますが、それでもこのような内容の発言となってしまうという事は、かなり露骨にオンライン診療(遠隔診療)を否定しているものと考えられます。

首相にも「対面診療と組み合わせる」といった慎重姿勢も

首相官邸で首相にオンライン診療(遠隔診療)を披露したのは、オンライン診療(遠隔診療)システム「クリニクス」を展開している株式会社メドレーの豊田剛一・取締役医師です。

クリニクスは国内で最も多くの医師たちに使われているオンライン診療のひとつです。

2017年5月にオンライン診療の体験をしたときの首相は、リップサービスの意味もあるのでしょう、手放しで絶賛してみせました。

ところが別の会合では、首相は微妙な表現を使っているのです。

首相は2017年4月の「未来投資会議」という会合で、次のように発言しました。

【安倍首相の発言から引用】

“対面診療とオンラインでのオンライン診療(遠隔診療)を組み合わせた新しい医療を次の診療報酬改定でしっかり評価する。”

後半部分の「診療報酬改定でしっかり評価する」という言葉は、オンライン診療(遠隔診療)を推進する医師や医療機器メーカーを喜ばせました。

しかし前半部分の「対面診療と遠隔診療を組み合わせた新しい医療」という言葉は、厚生労働省の見解と同じです。

「オンライン診療(遠隔診療)を単独で認めるのではなく、従来からある直接の対面診療を組み合わせるほうが望ましい」とも読み取れる発言なのです。

2018年改定に弾みとなりそう

首相の「対面診療とオンラインでの遠隔診療を組み合わせた新しい医療を次の診療報酬改定でしっかり評価する」という発言は、オンライン診療(遠隔診療)の推進派も慎重派も、進めたいのか抑制したいのか、結局どっちなのか?と思ったことでしょう。

推進派からすると、首相の「次の診療報酬改定でしっかり評価する」という言葉には勇気づけられたことでしょう。

しかし「対面診療とオンライン診療(遠隔診療)を組み合わせて」という言葉にはオンライン診療単独での発展・拡大は否定しているのか、と読み取ることができますので意気消沈するところです。

一方でオンライン診療(遠隔診療)の慎重派としては、首相の言葉は「直接の対面方式が大前提である」と解釈できて安心できますが、しかし「遠隔診療を診療報酬でしっかり評価」されてしまっては困ります。

首相が2017年という年にこの発言をしたことは、厚生労働省の官僚たちも戸惑っていることでしょう。

なぜなら、2018年には、2年に1度の診療報酬の改定があるからです。厚生労働省の官僚たちは、首相をはじめとする政府の意向を汲み取らなければならないからです。

首相はオンライン診療(遠隔診療)を進めたいのかそうでないのか。

しかも時節柄、厚生労働省の官僚が、首相の意向を

ただ2018年の診療報酬改定では、現行よりはオンライン診療(遠隔診療)にとって良い状況が生まれるはず、ということは言えそうです。

首相がわざわざオンライン診療(遠隔診療)を肯定する発言をしているのですから、まったく前進しないとは考えられません。

2018年の診療報酬改定以降は、オンライン診療(遠隔診療)を行っている医師や医療機関の収入は、多少なりとも増えるはずです。この流れを否定する専門家やマスコミは、いまのところ見当たりません。

まとめ:首相が動けば制度が動く

医療業界に関わらない一般の方はあまりご存じないかもしれませんが、医療業界は政治と密着不可分の関係にあります。

医師出身の政治家が多いのもそのためです。

それは決して悪いことではありません。正しい医療を進める政治家が増えることは、国民の健康増進に寄与するからです。

首相が動けば制度が動く――その法則は間違いないはずなのですが、現在の政権基盤を概観すると少し不安が残るかもしれません。

当クリニックのED・AGA・肥満治療はオンライン診療が可能です。

料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。

厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、

再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。

この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます

-

オンライン診療(遠隔診療)の保険診療と自由診療

2018年3月1日

日本の医療では、原則すべての国民がなんらかの公的医療保険に加入しています。これを皆保険といい、医療保険に入っていると病院で支払う治療費の自己負担額は1~3割で済みます。もうひとつ自由診療という...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)でアフターピルの処方をするメリットと課題

2018年11月9日

アフターピルは緊急避妊薬といい、性交後に妊娠を望まない女性が飲む薬です。この薬によって高い確率で避妊ができます。 通常のピルは月経の周期に合わせて飲むのが一般的ですが、こちらは性交後に飲...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)の市場規模は今後ますます拡大していく

2017年11月29日

オンライン診療(遠隔診療)に熱い情熱を傾ける医師や企業が増えています。未来の医療の構築、医療過疎対策、医師の負担軽減、そして国民の健康増進――オンライン診療は、こうした日本の医療問題の解決の切...

詳しく見る >

-

オンライン診療は企業も健康にする~飲料大手・サントリーの取り組み~

2018年10月22日

オンライン診療(遠隔診療)は「人を健康にする」ための、ITを使った新しい医療です。 そのオンライン診療を“会社の健康”を向上させるために積極的に取り入れようという企業が現れました。 ウ...

詳しく見る >

-

保険診療でなくても画期的「禁煙外来」で完全オンライン診療(遠隔診療)が可能に

2017年10月13日

厚生労働省はこれまで、医療機関がオンライン診療(遠隔診療)を行う場合、「初診だけは直接の対面診療をしなければならない」という立場を貫いてきました。 ところが同省は201...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)は人生100年時代に欠かせない技術

2018年12月17日

オンライン診療(遠隔診療)は2018年4月に、医療保険が使える範囲が格段に広がりました。 オンライン診療を受診できる医療機関は、読売新聞の2018年5月の報道によると1,700医療機関まで拡...

詳しく見る >