Telemedicine Report

記事リリース日:2018年4月2日 / 最終更新日:2019年1月21日

遠隔診療の正式名称は

「オンライン診療」に決定

【医療の名は意外と重要】

昨今様々なメディアなどで話題となっている、スマホやパソコンなどの機器を用いて医師と患者が繋がって診療を受ける診療システムの一般的な通称である「遠隔診療」の名称が、2018年2月8日に正式名称として「オンライン診療」に変わりました。

これは厚生労働省が決定しました。

遠隔という言葉には「患者と医者が遠く離れている」という意味がありましたが、この名前ではITやインターネットという要素が足りません。

「オンライン」という言葉にすると、確かに最先端技術を使っているイメージがわきやすいので、良い名前といえるのではないでしょうか。

しかし、なぜいま遠隔診療の名称をオンライン診療に変えたのでしょうか。

そしてなぜ国の機関である厚労省は、わざわざ「名前を変えました」と発表したのでしょうか。

そこには医療の名前の意外な重要性があるのです。

目次

厚労省は長らく「いわゆる『遠隔診療』」と呼んでいた

厚労省は2018年2月8日、「遠隔診療」のガイドラインをつくる有識者会議を開きました。その会議の場で「オンライン診療」を正式名称にすることが決まったのです。

実は厚労省は遠隔診療に正式名称をつけていませんでした。これまで世間で頻繁に使われていた「遠隔診療」は正式名称ではなかったのです。

なぜ正式名称をつけてこなかったのでしょうか。

「情報通信機器を用いた診療」という名称もあった

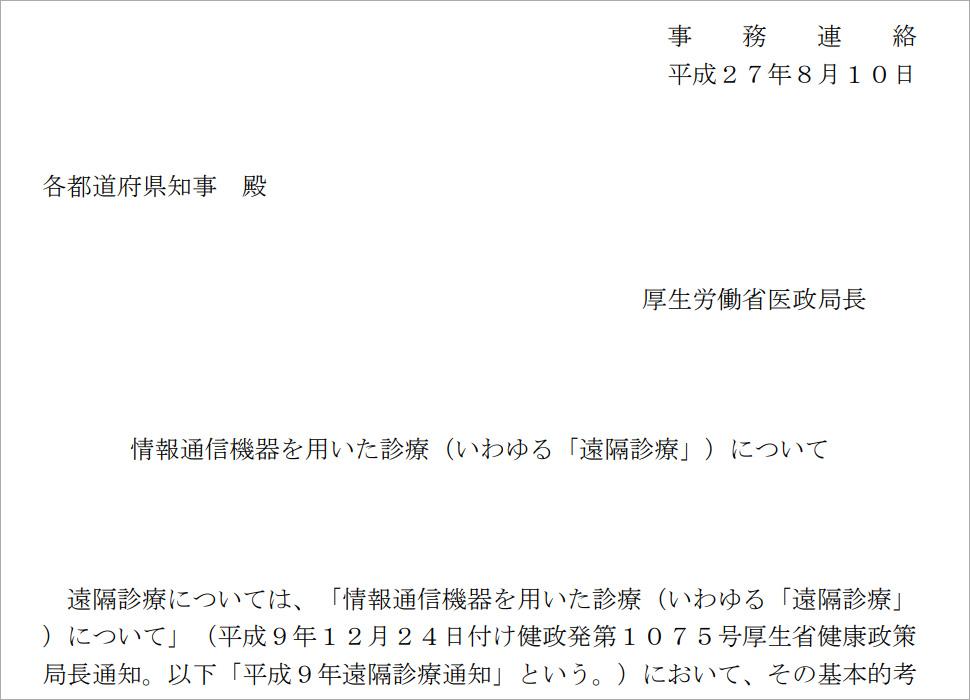

では厚労省が遠隔診療のことをなんと呼んでいたかというと、「情報通信機器を用いた診療」と呼んでいたのです。もしくは「いわゆる遠隔診療」と呼んでいたのです。

下の写真は、厚労省の医政局長という役職の方が、全国の都道府県知事に送った通知書の実物の一部です。タイトルに「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)」と書いてあります。

PDF:厚生労働省からの事務連絡(平成27年8月10日)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000094452.pdf

この通知文書の日付は平成27年8月10日となっていますが、厚労省は長年にわたってこの「情報通信機器を用いた診療(いわゆる『遠隔診療』)」という長い名称を使っていたのです。これがオンライン診療の正式な旧名となるのです。

補完的な医療だったから正式名称はつけられなかった?

厚労省は長年、オンライン診療に対して消極的でした。オンライン診療はへき地や離島での使用に限定し、それ以外の場所では患者と医師が面談して行う対面診療しか認めないという立場でした。

ところが近年、インターネットの環境が整備され、テレビ電話(ビデオ通話)やスマートフォンなどが開発され、オンライン診療が格段に進歩しました。オンライン診療を推進してきた医師の中には「患者の状態や病気によっては、対面診療よりオンライン診療のほうが治療効果が高いこともある」と言う人も現れました。

それで厚労省は少しずつオンライン診療に対する規制を緩めていったのですが、それでもオンライン診療は「対面診療の補完的な医療」という見解を崩しませんでした。

補完的な医療なので、正式名称はつけずに「いわゆる」といった、少しかわいそうな修飾語がつけられていたのでしょう。

ではなぜ2018年2月に、正式名称となったオンライン診療が誕生したのでしょうか。

2018年は「オンライン診療元年」になる?

2018年4月からオンライン診療による保険診療が拡大する事で、完全なるオンライン診療の元年となるかもしれません。

これまでオンライン診療は、医療保険が適用されない自由診療がメーンで、オンライン診療の一部しか医療保険を使うことができませんでした。

しかもオンライン診療は、電話による再診と「同格」でした。パソコン、スマホ、インターネット、テレビ電話、最新アプリを使ったオンライン診療が、医療保険の制度上では単なる電話と同じ扱いだったのです。

ところが、オンライン診療に携わってきた医師やIT技術者、ベンチャー起業家たちの熱意が実り、2018年4月から医療保険に新たに「オンライン診療」という治療メニューが加わったのです。

医療保険の新しい治療方法の名前が「いわゆる遠隔診療」では格好がつかないので、正式名称がついたのです。

「オンライン診療」のネーミング、どう思いますか?

さて、「オンライン診療」というネーミングについて、どう思いますか?

ネットやITを駆使している雰囲気が感じられるところは、良い名前といえるのではないでしょうか。

ちなみにこれまで使われてきた名前には次のようなものがあります。

- ・遠隔診療

- ・遠隔医療

- ・オンライン診療

- ・スマホ診療

- ・スマホ診察

もしかしたらこの他にも独自の表現を用いているところもあるかもしれません。

なお、厚労省によって正式名称が決定される以前でも、オンライン診療というネーミングでサービスを提供していたところもありました。

遠隔診療と遠隔医療って違うの?

「遠隔診療」は最もポピュラーな名称です。患者と医師が遠く離れているというニュアンスを伝えていますし、すべて漢字というのも医療用語っぽい良い意味での硬さや信頼感があります。診療は、診察と治療のことです。診察は医師が患者の体を調べることで、治療は診察によって得られた情報を元に患者を治すことです。

一方「遠隔医療」で使われる「医療」という言葉は「診療」より広い概念です。医療は診療(診察と治療)だけでなく、基礎研究や実験、診断、検査、保健なども含まれます。

遠隔医療という言葉は、この分野の学会の名称にも使われています。一般社団法人日本遠隔医療学会といい、オンライン診療に携わる医師たちで構成されています。

例えば、地方の診療所の医師がインターネットを使って都心の大学病院の専門医に相談する医師と医師の「遠隔な医療」もあるのですが、これは「遠隔医療」という言葉を使わないと言い表せないでしょう。

もしかしたら今後「遠隔医療」も「オンライン医療」と呼ばれるようになる可能性もあるのかもしれません。

オンライン診療はカタカナ系では最も一般的

「オンライン診療」は、オンライン診療のシステムをつくるIT企業などが頻繁に使ってきました。日本における遠隔診療、すなわちオンライン診療をけん引している「クリニクス」というサービスがありますが、このクリニクスを展開している株式会社メドレー(本社・東京都港区)も「オンライン診療」という言葉を使っています。

オンラインとは、パソコンやスマートフォンなどのコンピューターがインターネットと接続している状態のことです。インターネットにつながっていないと、オフラインといいます。

つまり、遠隔診療(オンライン診療)システムはオンライン状態でないと成り立ちません。

※なお、当クリニックのオンライン診療システム(遠隔診療システム)も、メドレー社のクリニクスを利用しております。

スマホ診療やスマホ診察などの表現が最も“ダイレクト感”がある?

オンライン診療のことを「スマホ診療」や「スマホ診察」などと呼んでいる人たちもいます。ほとんどのオンライン診療では、患者はiPhoneやAndroidなどのスマートフォンを使いますので、患者の立場からするとスマホ診療やスマホ診察などといった言いかたで認識する事は、オンライン診療を最も分かりやすく、そして的確に言い表しているのかもしれません。

また、言葉自体の認知度としても「オンライン」という言葉よりも「スマホ」という言葉のほうが、より多くの世代の人たちに理解されている表現なのではないかと感じます。

理由としては、ご年配のなかには「インターネット」は知っていても「オンライン」と聞いてもピンと来ない人がまだ一定数いるものと思われ、その点どちらかというと「スマホ」のほうが、より多くの人に認識されている言葉だと感じるからです。

しかし、オンライン診療という名称に決定した経緯としては、完全にスマホだけが対象という訳ではなく、iPadなどのタブレット端末や、必要な条件さえ整っていればパソコンからでも利用できるのです。

利用デバイスが必ずしもスマホだけに限らないという事も理由にあるのかもしれません。

同じカタカナ系の名称であるオンライン診療が正式名称に選ばれてしまったので、スマホ診療やスマホ診察という名称や言葉は今後廃れてしまうかもしれません。

医療における「正式名称」は意外に重要

医療における正式名称は、とても重要です。

医療関係者たちは、一般の人たちが考えているよりはるかに厳格に医療用語を使っています。

もし医師たちが医療の名前を適切かつ厳格に使わなかったら、大変なことになります。

例えばあるベテラン医師が「A」という医療用語を「a」という治療であると理解し、ある若い医師が「A」という医療用語を「a’」という治療であると理解していたとします。

ベテラン医師が若い医師に「あの患者さんにはAをしておくように」と命じたら、患者は本当はaという治療を受けなければならないのに、a’という治療を受けてしまうことになります。

その患者は最悪、命を落としてしまいます。

そうなってしまうと勘違いでは済まされなくなってしまうので、医療に関する名称は相違や誤解のないよう、厳格に決めて厳格に運用しなければならないのです。

医療用語は誤解や差別を生む?

医療における名称変更では、病名の変更がよく知られています。

病名はきちんとした名称にしないと一般の人に「その苦しさ」が伝わりません。また病気を抱えている方は、ときに差別に遭うことがあります。病名が悪いネガティブなイメージをつくりだしている場合、名称変更が行われます。

成人病は成人でなくても発症します。さらに生活習慣が重大な病気を生み出していることから、生活習慣病のほうがぴったりきます。

また高脂血症という名称では、医療に詳しくない人たちは「単に脂質を摂りすぎている人」と軽く感じてしまいます。しかし脂質異常症といわれると「まずいな、運動しなければならないな」と思えるでしょう。

精神分裂病を統合失調症に名称変更した経緯について、日本精神神経学会は、「精神が分裂する病気というのはあまりに人格を否定しているから」と説明しています。患者の家族会が同学会に名称変更を要請し、同学会が2002年8月に統合失調症という名称を使うことを決めました。その後厚労省も統合失調症にあらためることを決めました。

痴呆症の「痴」は「おろか」という意味で、「呆」は「阿呆(あほう/あほ)」という言葉に使われますので、この二つの言葉をそれぞれ組み合わせた病名と捉える事が想像に難しくない訳で、そもそも病人につける漢字ではなかった訳です。

認知症は、脳細胞のダメージによる認知機能の低下によって発症しますので、現行の名称のほうが正しく症状を説明している事になります。

まとめ:控えめでなければならない

外科、内科、眼科、産婦人科といった名称のことを「診療科名」といいます。医師は自ら好きな診療科名を名乗ることができます。例えば、長年、消化器外科の治療に携わってきた医師が、診療所を開業したとき看板に「内科、消化器内科、消化器外科」と書くことは許されています。

しかし例えば、あるクリニックの看板に「

厚労省は、医師がそのような名称を掲げることを許していません。医師たちは決められたルールの中で自分が診ることができる診療科を名乗らなければならないのです。

医療に関する名称が少し控えめなのは、「病気に対して謙虚な気持ちで挑まねばならぬ」という気持ちの表れなのかもしれません。

2018年4月時点では、医療機関や診療システムなどにおいて「遠隔診療」「スマホ診療」などの名称も多く見られますが、今後は少しずつ「オンライン診療」に改められ定着していく事でしょう。

料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。

厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、

再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。

この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます

-

【基礎からわかるオンライン診療】治療の対象外になっている病気とは

2019年5月22日

患者がスマートフォンで医師の診察を受けることができるオンライン診療は、まさに「未来の医療が実現した」といえるでしょう。 しかしオンライン診療は、すべての患者が使えるわけではありません。 ある病...

詳しく見る >

-

オンライン服薬指導は国家戦略特区で始動

2018年9月25日

医療保険制度上のオンライン診療(遠隔診療)が2018年4月、本格始動しましたが、すでに「次の大きなテーマ」が動き始めています。 それはオンライン服薬指導です。オンライン診療は患者と医師がネッ...

詳しく見る >

-

精神疾患におけるオンライン診療の現状と将来性

2018年9月14日

精神科の領域は、オンライン診療(遠隔診療)を積極的に取り入れようとしている診療科のひとつといえるでしょう。 精神疾患の治療では、治療中の患者が自己判断で通院を中断してしまうケースが問題になっ...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)は医師不足問題を解決するか?

2018年12月7日

「医師が不足している」と聞くと意外に感じるかもしれません。 病院に行けば医師はたくさんいて、駅周辺にはクリニックの看板が並んでいます。大学の医学部の定員も増えています。 確かに医師は増えて...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)は人生100年時代に欠かせない技術

2018年12月17日

オンライン診療(遠隔診療)は2018年4月に、医療保険が使える範囲が格段に広がりました。 オンライン診療を受診できる医療機関は、読売新聞の2018年5月の報道によると1,700医療機関まで拡...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)の未来を左右する?福岡市の事業が注目されるワケ

2018年7月2日

厚生労働省は当初、オンライン診療(遠隔診療)を離島やへき地など、患者と医師が繋がりにくい場所での利用を考えていました。医師の訪問が難しい場所に医療を届ける、という考え方は合理的といえます。 ...

詳しく見る >