- 2025/12/03:クリニクスによるオンライン診療は終了いたしました

- 2025/02/12:LINEでオンライン診療を受けられるようになりました(詳しくはこちら)

Telemedicine Report

記事リリース日:2018年7月30日 / 最終更新日:2019年1月21日

政府の「未来投資会議」が

オンライン診療に注目する理由

オンライン診療(遠隔診療)が大きな政治課題になっていることをご存知でしたか。日本政府には「未来投資会議」という総理大臣やネット企業の代表や大学の代表たちが集まる場所があるのですが、そこで医療改革の話題が出たときに、オンライン診療が取り上げられたのです。

オンライン診療は、スマホを使って手軽に医療が受けられるシステムですが、現在はまだ多くの規制があります。

例えば、自由診療によるオンライン診療は必ずしも対面診療である必要はないのですが、保険診療の場合は初診だけは対面診療を行わなければなりません。

しかしオンライン診療は、今後さらに変化を遂げるでしょう。なぜなら日本の医療を大胆に変えるという大きな使命があるからです。

未来投資会議でどのようなことが話し合われたのか見てみましょう。

目次

未来投資会議とは日本の成長戦略をデザインする場所

未来投資会議とは、政府の成長戦略の司令塔です。成長戦略とは、日本の経済を立て直して発展させていくための3本の柱のうちのひとつです。

未来投資会議には、内閣総理大臣、副大臣、官房長官、経済再生担当大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣など政府のトップが名前を連ねるほか、東京大学総長や日経連会長日立製作所の会長、プロ野球ディー・エヌ・エーの会長なども含まれています。

ここで決まったことは、政府の政策に反映されます。つまり、その事業に国の予算が付く可能性が高くなるということです。予算が付くということは、そこにビジネスが生まれるということです。

未来投資会議にはビジネスの英知が集まるわけですので、ここで話し合われた内容を企業が実行すれば、儲けながら社会貢献をすることができるかもしれません。

ですので、この場でオンライン診療(遠隔診療)が話題にのぼったということは、実はものすごいことなのです。

その重要な会議で何が話し合われたのか

未来投資会議は2016年9月に初回の会合が開かれました。オンライン診療(遠隔診療)がテーマになったのは、2017年4月の第7回会議でのことでした。

このとき厚生労働大臣は、次のように発言しました。

【引用】

“遠隔診療について。近年、画像の解像度や通信速度の向上が目覚ましい中で、こうした最新の技術進歩を医療の世界に取り込み、医療の質や生産性を向上させる必要がある。

このため、診療報酬上の評価を行うとともに、遠隔診療の推進により、かかりつけ医による日常的な健康指導や疾病管理の効率性を飛躍的に向上させていく。”

これを要約すると、こうなります。

- ・オンライン診療(遠隔診療)は、画像技術や通信技術によって医療の質を向上させることができる

- ・オンライン診療(遠隔診療)を診療報酬で評価する

- ・オンライン診療(遠隔診療)はかかりつけ医に利用してもらいたい

- ・オンライン診療(遠隔診療)によって質が向上する医療とは「健康指導」と「疾病管理」である

かつての厚生労働省は、オンライン診療(遠隔診療)は対面診療の補完的な医療であり、へき地や離島で活躍するものと、かなり限定的な活用方法を想定していました。

ところがこのときの厚生労働大臣の発言は、健康指導医療と疾病管理医療においては、オンライン診療が引っ張っていく、という見方を示しています。

診療報酬での評価、かかりつけ医の使用を想定

また、かかりつけ医に積極的に活用してほしいというメッセージも重要です。厚生労働省の重要政策のひとつに、医療費の削減があります。多くの医師がオンライン診療(遠隔診療)を使って医療を効率化させることは、政策との整合性が取れているのです。

そして厚生労働大臣は、オンライン診療を診療報酬でも評価すると言っています。

現在、オンライン診療を行っている医師や医療機関が得ることができる診療報酬は、電話での再診療と同じです。

インターネットとスマホを活用するオンライン診療のほうが、より中身の濃い再診療を行えるのに、もらえるお金が同じでは医師たちのモチベーションは高まりません。

そこでオンライン診療を使う医師や医療機関に対し、使わない医療機関より高い報酬を与えよう、と発言したのです。

厚生労働大臣の発言に対し、未来投資会議のトップである総理大臣は次のように発言しました。

【引用】

“病気になった時、重症化を防ぎ回復を早めるため、かかりつけ医による継続的な経過観察が大切である。対面診療とオンラインでの遠隔診療を組み合わせれば、これを無理なく効果的に受けられるようになる。こうした新しい医療を次の診療報酬改定でしっかり評価する。”

総理大臣も診療報酬でオンライン診療(遠隔診療)を評価することを約束しました。

オンライン診療(遠隔診療)を活用した未来の医療は「すべてをつなぐ」こと

オンライン診療(遠隔診療)はすでに導入が始まっていますので、そういった意味では「現在の医療」でもあります。

しかしこの会議の名称は「未来投資会議」ですので、未来のオンライン診療について話し合わなければなりません。

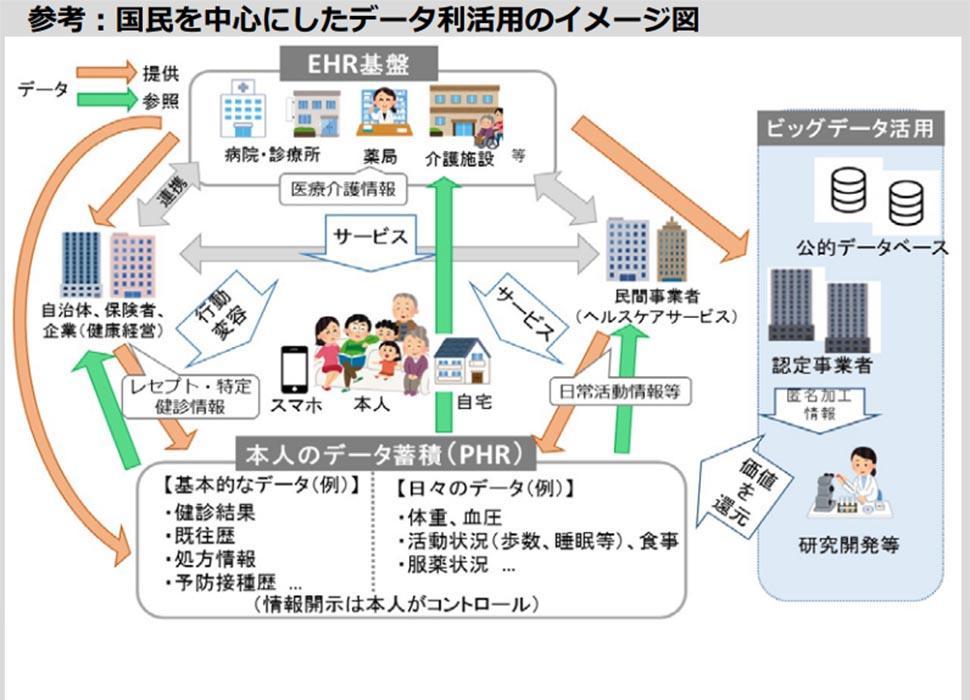

いまのオンライン診療は「医師と患者をネットでつなぐ」医療と、「現場の医師と専門医をネットでつなぐ」医療です。

未来投資会議が想定する未来のオンライン診療は、この「ネットによるつなぎ」を拡大させ、すべての国民とすべての医療機関とすべての介護施設とすべての薬局とすべての医療関連企業をつないでしまおう、というものです。

このイラストは、未来投資会議で配布されたものです。すべてをつないでしまっています。

健康に働けるようになって経済成長を実現

では、これだけ徹底的に「つなぐ」とどのような良いことが起きるのでしょうか。

まず可能になるのは、その人に応じた効果的な健康サービスを提供できるようになります。何しろあらゆる人の健康情報があらゆる健康関連の組織にあるわけですから、さまざまな働きかけができるわけです。

また、膨大な量のリアルな健康情報が手に入るわけですから、製薬メーカーや医療機器メーカーはより優れた製品を開発できるわけです。しかも自社で健康情報を集めなくてよくなるので、今後は短時間で製品を完成させることができます。

また、人々は絶えず健康支援を受けることになるので、健康に働ける期間が長くなります。

それは日本の経済を成長させるはずです。

だから未来投資会議でオンライン診療(遠隔診療)が話し合われているのです。

まとめ:経済的な大ピンチの救世主になれるか

少子高齢化は、経済的な大ピンチです。「ピンチをチャンスに変える」とはよく言われることですが、これだけはなかなかチャンスに変えることは難しそうです。

しかしオンライン診療(遠隔診療)のように、必要な人手を減らしながらサービスの質を向上させることができる手段は、少子高齢化のデメリットを極力小さくできるはずです。

料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。

厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、

再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。

この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます

-

オンライン服薬指導は国家戦略特区で始動

2018年9月25日

医療保険制度上のオンライン診療(遠隔診療)が2018年4月、本格始動しましたが、すでに「次の大きなテーマ」が動き始めています。 それはオンライン服薬指導です。オンライン診療は患者と医師がネッ...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)推進には東日本大震災が関係していた

2017年10月10日

必要は発明の母、と言いますが、医療が最も深刻に必要とされるのは、災害に見舞われた場所です。災害をきっかけに新しい医療が生まれることがあるのです。現代医療にとって電気は不可欠なインフラですが、被...

詳しく見る >

-

病院はITでかなりよくなる【テクノロジーが医療を変える】

2018年7月20日

スマートフォン、スマートハウス、スマートカー。 製品の前につくスマートは、「IT化された」という意味になります。 そしてとうとう、名古屋にスマート病院が誕生しました。 どのようなIT病院...

詳しく見る >

-

緊急避妊薬はオンライン診療で処方すべきか

2019年8月29日

緊急避妊薬(アフターピル)は、コンドームを使わずに性交をしてしまい望まない妊娠をする可能性がある場合などに使う薬です。性交から72時間以内にこの薬を飲めば妊娠する確率を下げることができますが、医師...

詳しく見る >

-

【基礎からわかるオンライン診療】公的医療保険は使えるの?

2019年6月7日

シリーズ「基礎からわかるオンライン診療」では、最近医療現場で使われるようになってきたオンライン診療について、患者さんや一般の方が「いまさら聞けない」と感じている基本的なことを、じっくり解説していま...

詳しく見る >

-

中国に登場した無人クリニックをソフトバンクが支援していた

2019年2月4日

AI(人工知能)の先進国である中国に、無人クリニックが登場しました。 日本のクリニックには、医師や看護師や事務員が必ずいますが、中国の無人クリニックには本当に医師も看護師も事務員もいない...

詳しく見る >