Telemedicine Report

記事リリース日:2017年10月11日 / 最終更新日:2019年1月18日

遠隔診療(オンライン診療)時の

薬の処方はどうなってる?

オンライン診療(遠隔診療とも呼ばれています)はとても便利な診療方法なのですが、現状(2017年10月現在)ではまだ完全解禁になっていないため少し不便に感じるところも残っています。そのひとつが薬の受け取りです。

病気といっても軽い症状で済んでいる患者は、もっと簡単に処方薬が手に入らないものか、というのが本音ではないでしょうか。

オンライン診療(遠隔診療)による処方箋の発行と実際の薬の受け渡しがどのような流れになっているのかみてみましょう。

目次

処方は院内処方と院外処方の2種類

医師の処方箋が必要な医療用医薬品を購入する方法は2通りあります。

1つは病院やクリニックなど医療機関から購入する方法で、これを院内処方といいます。

一方で最近一般的になっているのは院外処方です。

医師は処方箋という紙を患者に渡すだけで、患者は処方箋を持って調剤薬局に出向き薬を購入します。

まずはオンライン診療(遠隔診療)を行っている医療機関における院外処方のケースをみていきましょう。

スマホやタブレットによる医師の診療が終了し、医師が患者に「ではAという薬を処方しておきますね」と言ったとします。この時点で医師と患者は遠隔地にいるわけですから、処方箋という紙の原本を手渡しすることができません。

ところが医師法第22条にはこのように書かれてあります。

“医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者(中略)に対して処方せんを交付しなければならない”

ここには「手渡しせよ」とは書かれていないのですが、厚生労働省や医療界では「医師法第22条で、医師が処方箋の原本を患者に手渡ししなければならない」と解釈しています。

これは医師が患者とはなんの関係もない人に処方箋を渡してしまうことを防ぐ狙いがあります。

また、処方箋のコピーで処方薬を購入できてしまえば、悪意のある患者がコピーを使って大量に処方薬を購入し転売することを防げません。

そうならないようにするために、医師は患者に処方箋の原本を渡さなければならず、調剤薬局側は処方箋のコピーで薬を販売してはいけないのです。

電子処方箋システムでは紙の処方箋の原本が要らなくなる

院外処方において「原本を手渡しする」という原則は、オンライン診療(遠隔診療)の便利さを著しく低下させることから、厚生労働省が規制を緩める方向で動き出しました。

それが電子処方箋です。

厚生労働省は2016年3月に電子処方箋の運用ガイドラインの案を公表しました。

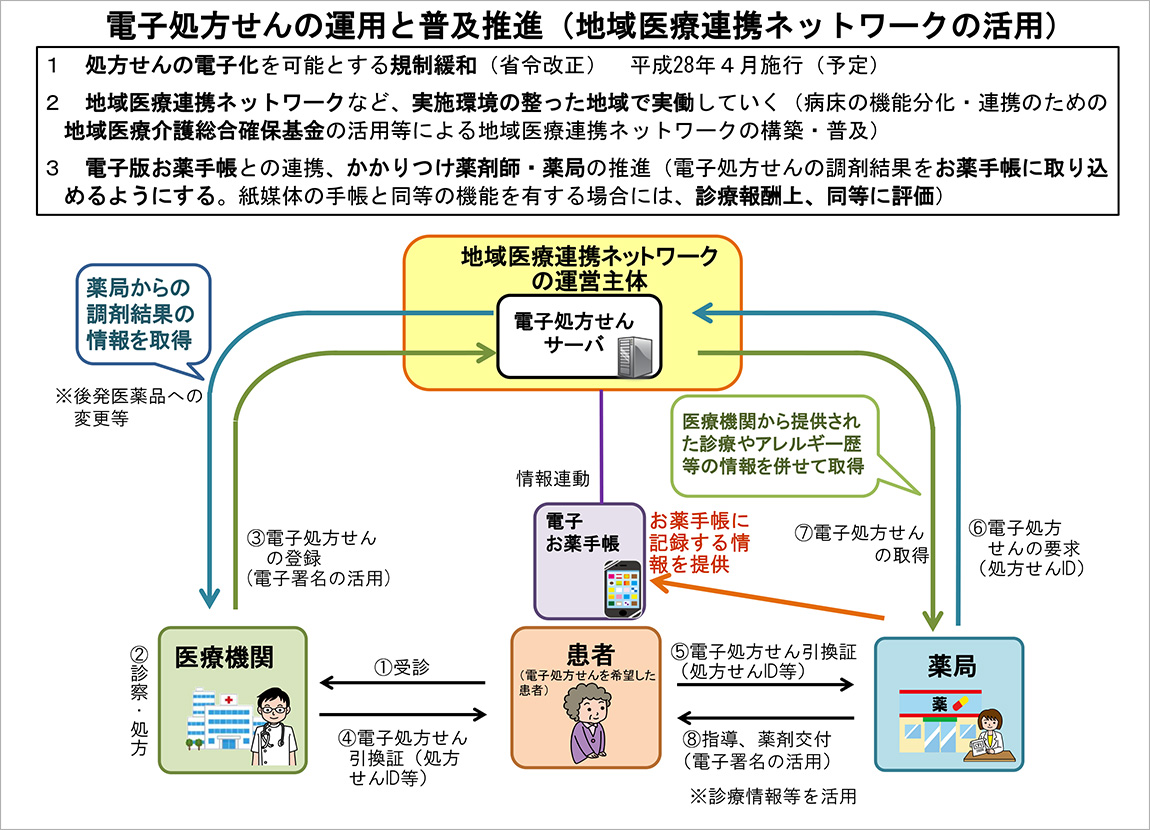

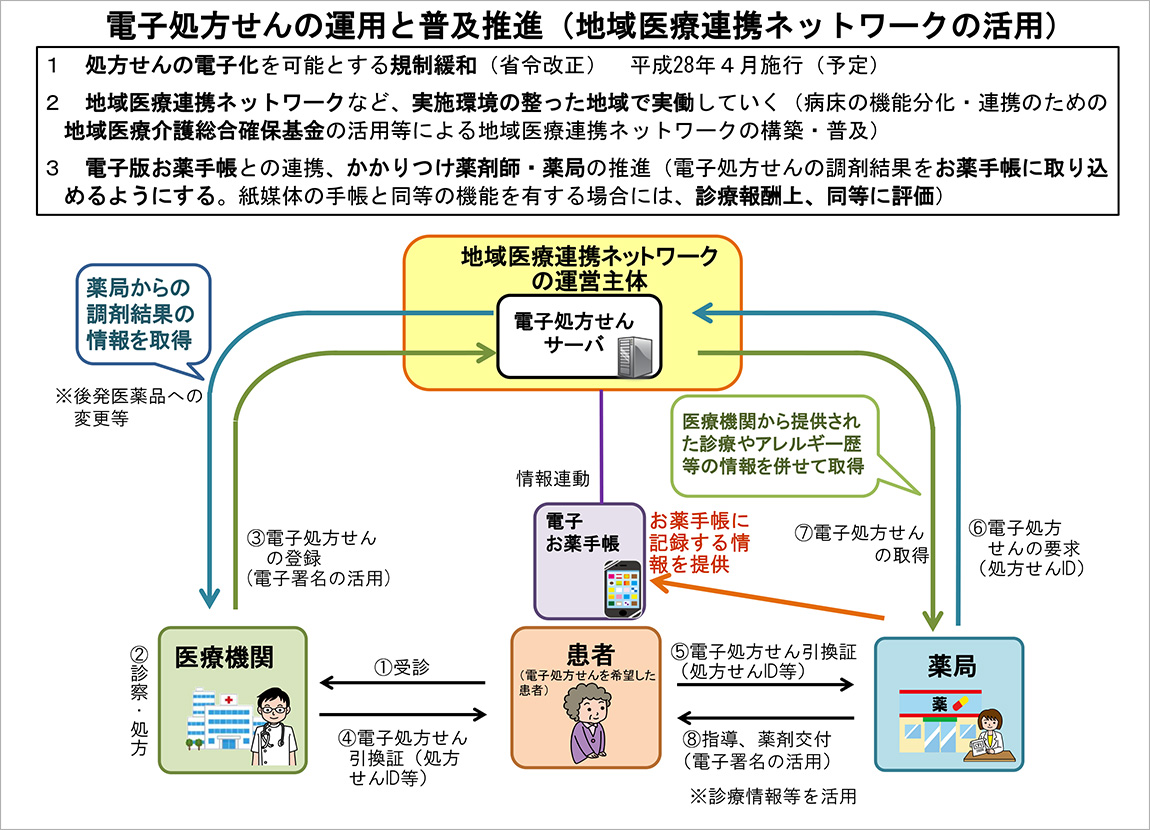

下記が、電子処方箋の仕組みの全体像です。

これでは流れがよくわからないと思いますので、順を追って説明します。

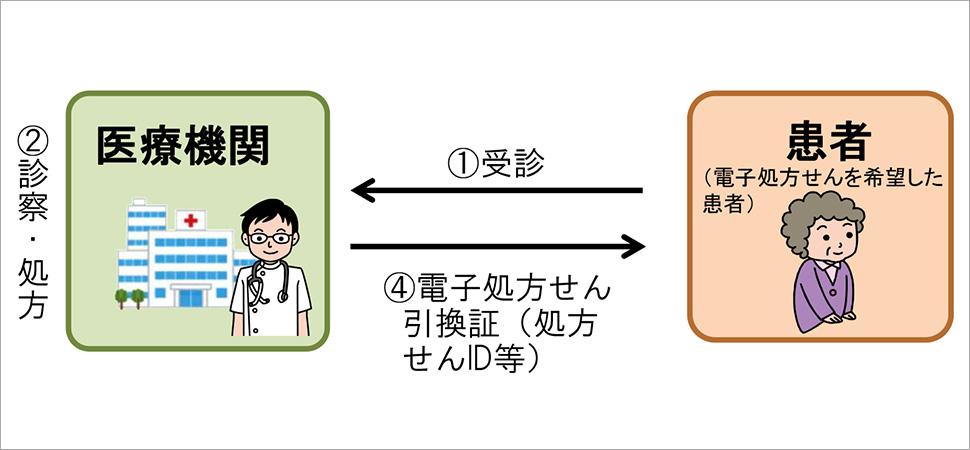

患者がオンライン診療(遠隔診療)を受診する(①)と医師は処方をします(②)。

そして医師がいる医療機関は、患者のスマホに電子処方箋引換証を送ります(④)。

ここでのポイントは、患者が受け取るのは電子処方箋ではなく引換証であるということです。その引換証には処方箋IDが書かれていて、この後で電子処方箋を発行するときに使われます。

この過程の間に、医療機関と電子処方箋サーバとのやり取りがあります(③)。

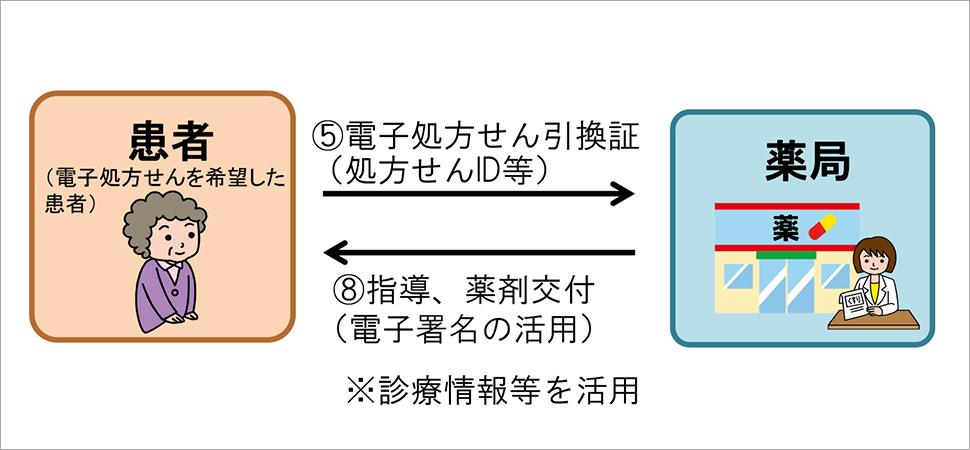

患者は次に調剤薬局に行き、薬剤師に電子処方箋引換証を見せます(⑤)。

ここでまた、全体像をみてください。

薬局にいる薬剤師は電子処方箋サーバにアクセスし、電子処方箋引換証に書かれてあるIDを入力します(⑥)。

電子処方箋サーバは、医療機関から電子処方箋を受け取り、それを薬剤師に送ります(⑦)。

ここで薬剤師は医師が発行した処方箋を受け取った(⑦)という行為が完成します。この段階で初めて、薬剤師が患者に薬を販売することができます。

最後に薬剤師は患者に薬を販売するときに、服薬指導をしなければなりません(⑧)。

薬の手渡しと対面式の服薬指示が課題

以上が電子処方箋の流れです。かなり便利になりそうですが、それでもまだ患者の不便さが残っています。

それは、患者がわざわざ調剤薬局に行かなければならないということです。

患者が電子処方箋引換証を調剤薬局に送信し、調剤薬局が処方薬を宅配便で患者に送ることができれば、調剤薬局に行く面倒がなくなります。

それができないのは薬剤師が患者に対面式で服薬指導をしなければならないからです。

このことを定めた薬剤師法25条の2は次のように書かれてあります。

“薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。”

こうした法律の規制があり、大半の病院・クリニックはまだ電子処方箋を導入していない為

現在は「紙の処方箋の原本」を患者宅に郵送し、後は自身で調剤薬局に出向くように指導しているのです。

しかし、これもオンライン診療(遠隔診療)がさらに進めば遠隔服薬指導という形でクリアできるようになります。

現在、政府の国家戦略特区の範囲内ではあるのですが、テレビ電話での服薬指導が行われています。

院内処方の病院・クリニックは処方薬を宅配できる?

これまで院外処方について見てみましたが、次に院内処方についてみてみましょう。

スマホ診察などのオンライン診療アプリ「クリニクス」と呼ばれるシステムを運営している株式会社メドレーは、オンライン診療(遠隔診療)を受けた患者に、医師の処方箋が必要な医療用医薬品を宅配便で患者に送っています。

そもそも従来型の院内処方では、病院において対面式の診療が終わった患者は、病院から処方薬を受け取って帰宅します。

この病院から薬を受け取るという工程を、「宅配便で患者に送る」に置き換えただけなのです。

メドレー社によると、処方薬を宅配便で送ることは法的に問題がないそうです。

今後は変わっていくかもしれませんが、現状だと処方箋を送ってもらうよりも医療用医薬品を直接家に送ってもらえる方が便利ですよね。

まとめ:新しいルールと確実なシステムを待とう

処方薬は効果が強いため、正しくない方法で社会に流出してしまうと大きな健康被害を引き起こしかねません。

生活習慣病など慢性疾患の治療で頻繁に診療所と調剤薬局に通っている方は「もっと簡単に薬を入手する方法はないのか」と感じているかもしれませんが、厚生労働省としてもそこは簡単には譲れないところなのです。

ただ、新しいルールと確実なシステムがつくられることで、患者の負担は今後ますます減っていくことは間違いなさそうです。

料金設定も「予約料500円+お薬の送料一律500円+お薬代」のみとなっております。

厚生労働省の告知に基づき、当クリニックでの初診は来院で受診して頂いた上で、

再診時よりオンライン診療による受診が可能となります。

この記事を読んだ方は他にこんな記事も読んでいます

-

北海道の離島にオンライン診療が届く日【遠隔診療が地方医療を救う】

2018年5月2日

もし北海道旅行を計画して、絶品のウニとアワビを食べたいと思ったら、奥尻島は必ず候補地の1つに加えておいてください。北海道の南西部の日本海に浮かぶこの島は、寒流と暖流に囲まれたおかげで良質な漁場...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)でアフターピルの処方をするメリットと課題

2018年11月9日

アフターピルは緊急避妊薬といい、性交後に妊娠を望まない女性が飲む薬です。この薬によって高い確率で避妊ができます。 通常のピルは月経の周期に合わせて飲むのが一般的ですが、こちらは性交後に飲...

詳しく見る >

-

中国に登場した無人クリニックをソフトバンクが支援していた

2019年2月4日

AI(人工知能)の先進国である中国に、無人クリニックが登場しました。 日本のクリニックには、医師や看護師や事務員が必ずいますが、中国の無人クリニックには本当に医師も看護師も事務員もいない...

詳しく見る >

-

ITはコミュニケーションを高めるから医療の質を高める

2018年10月12日

「日本の医療はもっとIT化したほうがよい」と言ったら、驚く人がいるのではないでしょうか。 「日本の医療は世界最高水準だから、十分IT化されているはずだ」と思った方は、考えをあらためたほうがよ...

詳しく見る >

-

【オンライン診療(遠隔診療)の経済学】①首相にプレゼンした「メドレー(MEDLEY)」ってどんな会社?

2018年3月26日

シリーズ「オンライン診療(遠隔診療)の経済学」では、経済の視点でオンライン診療(遠隔診療)を深く掘り下げていきます。初回は、2017年に首相にオンライン診療(遠隔診療)の利便性をアピールしたこ...

詳しく見る >

-

オンライン診療(遠隔診療)の未来を左右する?福岡市の事業が注目されるワケ

2018年7月2日

厚生労働省は当初、オンライン診療(遠隔診療)を離島やへき地など、患者と医師が繋がりにくい場所での利用を考えていました。医師の訪問が難しい場所に医療を届ける、という考え方は合理的といえます。 ...

詳しく見る >